Mentre in Italia, come spesso capita, si cavalca in modo un po’ superficiale l’entusiasmo altrui e si annuncia che sarebbe tempo di bilanci per i «Social impact bonds che funzionano davvero» -peraltro riportando solo alcuni passaggi di opinioni ritenute autorevoli per il solo fatto di provenire dal mondo anglosassone – all’estero si anima sempre di più il dibattito su questo nuovo strumento, la cui efficacia è tutt’altro che pacifica, come dimostra anche l’eloquente titolo di un recente commento alle vicende del social impact bond americano sviluppato nel carcere di Rikers Island.

L’entusiasmo altrui e lo scarso senso del contesto

Innanzitutto giova richiamare le ragioni che stanno alla base dell’entusiasmo dei sostenitori anglosassoni dei social impact bonds. Con buona sintesi Michael Casey del Wall Street Journal spiega che la crisi fiscale successiva al 2008 è la principale ragione dell’entusiasmo con il quale sono stati accolti i social impact bonds: «i governi erano ansiosi di trovare qualcuno fuorchè i contribuenti che potesse pagare le crescenti fatture». E tale intenzione, in un contesto legislativo particolarmente “trafficato”, ha trovato un eccezionale sostegno bipartisan. Infatti, sempre secondo Casey, «la sinistra è soddisfatta di vedere capitali finanziari orientati a quei progetti comunitari ai quali tale parte politica ha da sempre dedicato particolare attenzione, mentre la destra apprezza il meccanismo market-based che dirige i capitali e consente l’aumento di rigore intorno alla misurazione dei risultati ottenuti».

E’ una frase che ben chiarisce il funzionamento del sistema anglosassone o, meglio, della cultura politica e dello Stato dei Paesi di common law, che da sempre guarda con scarsa simpatia ogni intervento dello Stato, anche nel caso questo coincida con una più o meno marcata leva fiscale. Il nostro contesto, quello europeo, appare un po’ differente: è sotto gli occhi di tutti che per quanto impopolare, la tassazione sia lo strumento principale per la realizzazione e il sostentamento di moltissime iniziative di policy. Questo appare ancora più evidente se si pensa alle politiche di welfare, culturalmente incentrate sul carattere della universalità.

Pur in maniera un po’ affettata, si può dire che nei paesi anglosassoni il problema del welfare riguarda il tema della sua necessaria espansione a quei soggetti che restano esclusi dall’esercizio dei propri diritti sociali (entitlements) a causa dell’importante peso che il mercato assume in tali ambiti. Esempio banale ma efficace è quello delle assicurazioni sanitarie private negli Stati Uniti. Un mercato florido che offre una discreta qualità dei servizi a chi se li può permettere. In altri termini nei paesi anglosassoni il tema è quello di una maggiore equità, dunque ogni iniziativa in grado di contribuire a tale obiettivo senza ricorrere ad un incremento della pressione fiscale non può che essere ben vista e sostenuta.

Diverso è il contesto europeo, dove l’opzione di fondo è quella di un welfare universalistico e improntato ad una logica di solidarietà tra i cittadini (stiamo parlando dei criteri ispiratori e non ovviamente dell’effettivo funzionamento). Qui i servizi di welfare sono decisamente ampi e riguardano pressoché tutti i cittadini. Il problema non è chiaramente quello di una maggiore equità (che sarà senz’altro auspicabile anche nel vecchio continente ma non è certo il punto del dibattito) quanto piuttosto la sua effettività e la sua sostenibilità economica. Per di più, come già accennato, la leva fiscale è sempre stata usata in tal senso, nella convinzione che il ruolo dello stato fosse essenzialmente redistributivo.

Dunque si capisce come in determinati paesi i social impact bonds abbiano trovato un ampio consenso e pronta applicazione. L’entusiasmo del mondo anglosassone dipende da retaggi culturali e contingenze legate al modello di welfare ivi sviluppati. In Italia, come un po’ nel resto dell’area europea, la cultura così come i modelli di welfare sono differenti, dunque l’entusiasmo per questi nuovi strumenti è senz’altro possibile, forse anche doveroso, tuttavia non può far scordare differenze strutturali decisive.

I mancati obiettivi di Rikers Island

Quasi la metà dei giovani rilasciata ogni anno da Rikers Island, la più grande prigione di New York, vi fa ritorno nei successivi 12 mesi. E’ questo un numero ritenuto inaccettabile dalle istituzioni, ed è per questo che si è scelto di ridurlo drasticamente con l’avvio di un robusto programma rieducativo per i giovani detenuti. In tal senso nell’agosto del 2012 è stato lanciato un social impact bond con lo scopo di sostenere l’erogazione di servizi terapeutici a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni detenuti nel carcere di newyorkese.

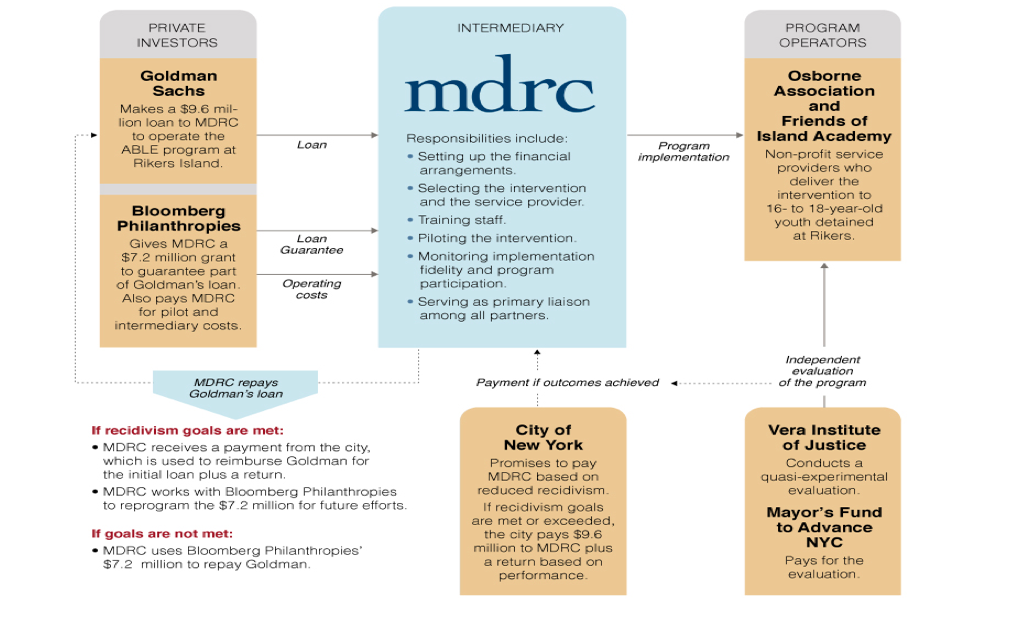

La struttura della partnership alla base del progetto di Rikers Island differisce in parte da quella più classica di Peterborough, sviluppato nel Regno Unito (vi avevamo parlato di entrambe le esperienze qui). Nel primo social impact bond americano infatti è prevista la partecipazione di un ulteriore soggetto, che offre una garanzia consistente rispetto il capitale investito. Da un lato c’è la Banca d’affari Goldman Sachs, l’investitore, che partecipa al progetto con l’apporto di 7.2 milioni di dollari. Tale somma, tuttavia, risulta essere garantita per 6 milioni di dollari da Bloomberg Philanthropies, la fondazione benefica dell’ex sindaco della Grande Mela sotto la cui legislatura era partito il progetto. Ciò significa che in caso di insuccesso Goldman Sachs perderebbe “solamente” 1.2 milioni di dollari e Bloomberg Philanthropies coprirà la restante parte, oltre l’80% dell’intero investimento. È qui sufficiente sottolineare che la partecipazione di un garante evidentemente si era resa indispensabile per convincere l’investitore, il quale probabilmente non era disposto a farsi carico di un rischio particolarmente elevato. In estrema sintesi si può apprezzare la struttura della partnership dalla figura seguente:

Figura 1: funzionamento del SIB di Rikers Island

Fonte: MDRC

Come si è avuto modo di sapere recentemente, il programma, una terapia comportamentale-cognitiva sperimentata positivamente per la riduzione della recidiva in molti altri contesti, non ha funzionato a Rikers Island. La conseguenza è che il programma non sarà continuato (per una analisi più puntuale si può prendere visione del documento finale di valutazione redatto dal Vera Institute, ingaggiato nella partnership come valutatore indipendente).

Nell’intervento congiunto di Goldman Sachs e di Bloomberg Philanthropies sull’Huffington Post del 2 luglio scorso, si legge una articolata riflessione che, a discapito dei risultati negativi certificati, dichiara il successo dell’iniziativa. Le due importanti istituzioni si dicono infatti «incoraggiate dal fatto che l’innovativa partnership pubblico-privata […] ha funzionato». Seguendo il ragionamento di Goldman Sachs e di Bloomberg Philanthropies, l’affermazione che potrebbe apparire contro intuitiva in realtà non lo è. Infatti, sempre sulla scia delle riflessioni condivise sull’Huffington Post, non si può non considerare come sia strutturato un social impact bond e cosa ci si debba aspettare da un simile strumento: attraverso un social impact bond un investitore privato finanzia un programma che se raggiungerà gli obiettivi prestabiliti risolverà una priorità di policy, produrrà risultati sociali positivi e consentirà un risparmio per le casse pubbliche sul medio-lungo periodo; una parte di tali risparmi sarà usata per remunerare gli investitori; nel caso in cui il programma non raggiungesse gli obiettivi fissati, gli investitori perderanno i loro capitali, senza ulteriori spese per i contribuenti. Nel caso di rikers Island, come già segnalato, Goldman Sachs ha investito 7,2 milioni di dollari col rischio di perderne 1,2 milioni, posto che 6 milioni di dollari erano garantiti da Bloomberg Philanthropies.

Alla luce di queste considerazioni, secondo i principali promotori e sostenitori del social impact bond di Rikers Island, il meccanismo finanziario adottato può essere considerato un successo. Infatti, sarebbero addirittura tre gli obiettivi raggiunti: in primo luogo, vi sarebbe l’allontanamento dei rischi dai contribuenti, posto che nel caso di Rikers Island i newyorkesi non avrebbero perso nemmeno un penny; in secondo luogo, l’esperienza del social impact bond di Rikers Island avrebbe permesso a tutte le parti coinvolte di comprendere cosa funziona e cosa no rispetto ai possibili programmi per la riduzione della recidiva; in terzo e ultimo luogo, il social impact bond di Rikers Island avrebbe il merito di aver dimostrato che nuovi approcci sono sempre possibili, indipendentemente dalle ristrettezze dei budget pubblici.

Il trasferimento di politiche sociali oltre i modelli di business e management

Ora, senza entrare nel merito delle considerazioni offerte da Goldman Sachs e Bloomberg Philanthropies, bisogna tuttavia ammettere che il “successo” dell’iniziativa di Rikers Island è (forse) tale se collocata all’interno del discorso pubblico statunitense. Perché una simile esperienza possa esser riconosciuta di successo in un ambito europeo, ad esempio in Italia, non sembrano sufficienti le argomentazioni riportate dai sostenitori dell’iniziativa (nessun aumento della contribuzione, sviluppo della conoscenza circa l’effettività di determinati programmi di recupero, nuove forme di approccio ai problemi sociali). Questo principalmente per ragioni culturali che stanno alla base della scelta circa il modello di welfare cui sino ad oggi ci siamo ispirati. Ovviamente anche le scelte fondanti il nostro sistema di welfare possono essere messe in discussione, anzi, una simile eventualità potrebbe in un certo senso essere auspicabile. Tuttavia resta aperto il tema del trasferimento di politiche sociali in contesti diversi sul piano culturale, politico e istituzionale.

Ciò che potrebbe essere interessante approfondire è piuttosto la natura di “policy tool” dei social impact bonds, provando a sviluppare una analisi più precisa delle relazioni tra Stato e cittadini che essi postulano. Da qui sarebbe poi possibile aprire una discussione sulla desiderabilità o opportunità del cambiamento complessivo del modello di welfare adottato e quindi anche la convenienza nell’adoperare determinati strumenti come i social impact bonds. Infatti il trasferimento di politiche sociali non è mai una operazione meccanica, perché implica l’uso di determinati strumenti che – come da tempo appurato da numerosi studiosi – sono tutt’altro che neutri dal punto di vista assiologico.

Per questo motivo, oltre all’approssimazione con cui sono spesso riportati dati provenienti dal dibattito anglofono sul tema, preoccupa notare come il tema dei social impact bonds trovi particolare attenzione tra studiosi di economia e management piuttosto che tra ricercatori dediti ai c.d. policy studies. È chiaro che il tema non può essere coperto da esclusiva a favore di studiosi di politiche pubbliche e sociali; ed è altrettanto chiaro che ciascuna branca del sapere può effettivamente e positivamente contribuire ad una più approfondita conoscenza dei social impact bonds. Resta in ogni caso aperta la questione circa la natura dei social impact bonds, che appaiono sempre più come strumenti di policy e sempre meno come nuovi modelli di business o pratiche di public management.

Esterofilia e cognizione di causa

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, sembra quindi opportuno segnalare alcuni punti cruciali perché il dibattito sui social impact bonds possa svilupparsi in modo utile per il dibattito pubblico sugli eventuali cambiamenti nel mondo del welfare.

Occorre guardarsi da una certa e diffusa esterofilia, che porta facilmente a fraintendere anche le espressioni più semplici. È questo il caso in cui, a proposito di pay-for-success, su Vita.it si poteva leggere che «non si tratta di social impact bond classici perché in effetti il loro valore può variare proprio in base all’efficacia del progetto sociale finanziato». In realtà l’articolo del Wall Street Journal che viene ripreso e introduce il concetto di pay-for-success, dice qualcosa di decisamente diverso e peraltro da tempo appurato: la denominazione “social impact bond” può essere fuorviante perché in realtà i pay-for-success (altro modo con cui negli Stati Uniti chiamano i social impact bonds) funzionano più come strumenti di equity (capitale di rischio) che come fixed-income securities (titoli a reddito fisso, come, appunto, i classici bonds o titoli obbligazionari) e infatti la loro la loro redditività dipende dal fatto che sia raggiunto (e anche superato) un risultato sociale positivo predefinito e indipendentemente misurato. In altri termini, Michael Casey, nella sua rubrica Horizons del WSJ, non intendeva distinguere tra social impact bonds classici e social impact bonds non-classici, quanto piuttosto ricordare a tutti che pur essendo definiti come “bond”, questi nuovi strumenti non ne hanno i caratteri tipici (come i pagamenti del capitale programmati, i tassi di interesse prestabiliti e la facilità di trasferimento nel mercato secondario).

Tuttavia, al di là delle possibili incomprensioni sui termini essenziali del discorso, il rischio maggiore è quello di fermarsi al sound, senza dubbio accattivante, dei social impact bonds: in realtà, il dibattito che all’estero si sta svolgendo proprio in questi giorni sul caso di Rikers Island ci dice che se è tempo di bilanci questi non possono essere considerati a priori positivi. Tutt’altro. E qui c’è un problema che affiora: perché continuare a proporre con toni entusiastici qualcosa che si conosce ancora così poco (o, sia consentito, per nulla)? Quale servizio si ritiene di poter offrire alla causa? E quale sarebbe la causa? Ancora, sembra legittimo chiedersi: perché nessuno approfondisce il contesto nel quale i social impact bonds sono sorti?

Chi scrive non è contrario a tale tipo di strumento, anzi. Penso addirittura che per certi versi potrebbero funzionare meglio nel nostro Paese che là dove sono nati. Infatti il fulcro del successo di un social impact bond sta nella capacità di performance degli erogatori, del c.d. social service provider: e in Italia abbiamo casi esemplari, con una tradizione e una profondità di conoscenza dell’ambito sociale che nel mondo anglosassone non riuscirebbero nemmeno a immaginare (abbiamo solo pochi mesi fa parlato della Cooperativa Giotto di Padova, divenuta caso di studio e di interesse negli Stati Uniti, in Germania e in Brasile). Resta tuttavia il problema del contesto. E per “contesto” si intende il modello di welfare per il quale si è inteso optare (se ciò fosse mai avvenuto chiaramente).

Occorre poi esprimersi con cognizione di causa: non è un prodotto per soddisfare le più “stravaganti” voglie degli investitori, ma si tratta di una partnership pubblico-privata, avente ad oggetto anche contratti finanziari e in tal senso si potrebbe addirittura parlare di “4P” (public-private-people partnership). Dunque il tema è quello di “cedere” al riconoscimento che il welfare non è (o non può più essere) prerogativa pubblica, ma in una prospettiva di investimento sociale, tutti i tradizionali soggetti capaci di per sé di offrire welfare (sono i celebri quattro angoli del diamante del welfare: stato, mercato, famiglia e comunità) sono responsabili e chiamati ad una forma di cooperazione. Quando si parla di social impact bond si fa infatti riferimento ad uno strumento di policy che proviene da sistemi di welfare che hanno già percorso un simile processo. Occorre quindi che sia approfondita la conoscenza dei social impact bonds in quanto strumenti di policy, altrimenti il rischio è quello di snaturarli e, soprattutto, pregiudicare gli sforzi di tanti per la costruzione di un consenso minimo intorno ad un nuovo strumento che sembra in grado di contribuire significativamente al passaggio verso un nuovo modello welfare, misto, sussidiario, locale e co-responsabile.

Conclusione

Per concludere sembra potersi dire che senza una chiara collocazione dei social impact bonds nell’ambito dei possibili modelli di welfare e senza una loro altrettanto decisa caratterizzazione nel senso di strumenti di policy, i social impact bonds restano strutture complesse ed affascinanti, ma poco convincenti dal punto di vista dei successi sino ad ora raccolti. Posto che nella struttura dei social impact bonds, insieme a tanti limiti, emergono in modo significativo anche le ragioni per le quali un siffatto strumento potrebbe costituire una risorsa importante per lo sviluppo di numerosi servizi di welfare (attivo-preventivo), il tema è quindi approfondire quale sia il contesto che permette a tali strumenti di operare al massimo delle loro potenzialità, non essendo sufficiente un loro mero trasferimento.

Questo è quanto d’altra parte segnalato dagli osservatori più attenti ed infatti il 6 luglio scorso Giovanna Melandri durante la conferenza “Social Impact Investments for Food Security”, ha chiaramente segnalato come «l’Italia può agganciare questa rivoluzione – si riferiva anche ai social impact bonds – a patto che le istituzioni si impegnino da subito a costruire un ecosistema favorevole agli investimenti ad impatto sociale», con ciò sottolineando la necessità di una scelta di fondo circa il modello di welfare che si intende adottare e costruire per lo sviluppo, anche economico, del nostro Paese.

Riferimenti

Pay for success: i social impact bond che funzionano davvero

Gabriella Meroni, Vita, 30 giugno 2015

No Success Like Failure: N.Y. Sees Social Impact Bond Pluses

Paul Burton, The Bond Buyer, 2 luglio 2015

Profits Meets Philanthropy in ‘Pay-For-Success’ Investments — Horizons

Michael J. Casey, The Wall Street Journal, 29 giugno 2015

What We Learned From the Nation’s First Social Impact Bond

James Anderson e Andrea Phillips, Huffington Post, 2 luglio 2015

Impact Evaluation of the Adolescent Behavioral Learning Experience (ABLE) Program at Rikers Island

Potrebbe interessarti anche:

Finanza a impatto sociale: prospettive a portate di mano?

Il realismo dell’innovatore: a Napoli il primo social impact bond tutto italiano

Impact investing: indice commentato ai nostri approfondimenti