La pandemia di Covid-19 ha determinato enormi cambiamenti nel mondo nel lavoro ma nonostante tutto il welfare aziendale continua a riscuotere l’interesse di imprese e dipendenti. Proprio per questo appare ancora più cruciale capire come favorire la crescita di questo fenomeno in maniera equa e sostenibile. È questo il tema al centro della nostra ultima inchiesta per Buone Notizie. Di seguito potete leggere l’articolo di contesto curato da Paolo Riva, mentre qui trovate il commento di Valentino Santoni sul welfare aziendale “a filiera corta”.

La pandemia ha portato nel mondo del lavoro cambiamenti enormi. Il lavoro da remoto è stato il più evidente, ma non il solo. A risentirne è stato anche il welfare aziendale, che pare essersi confermato anche nell’anno del Coronavirus. “A causa dell’andamento economico negativo, ci aspettavamo una contrazione”, dice Emmanuele Massagli, presidente dell’Associazione Italiana Welfare Aziendale (AIWA).

Cosa ci dicono i dati

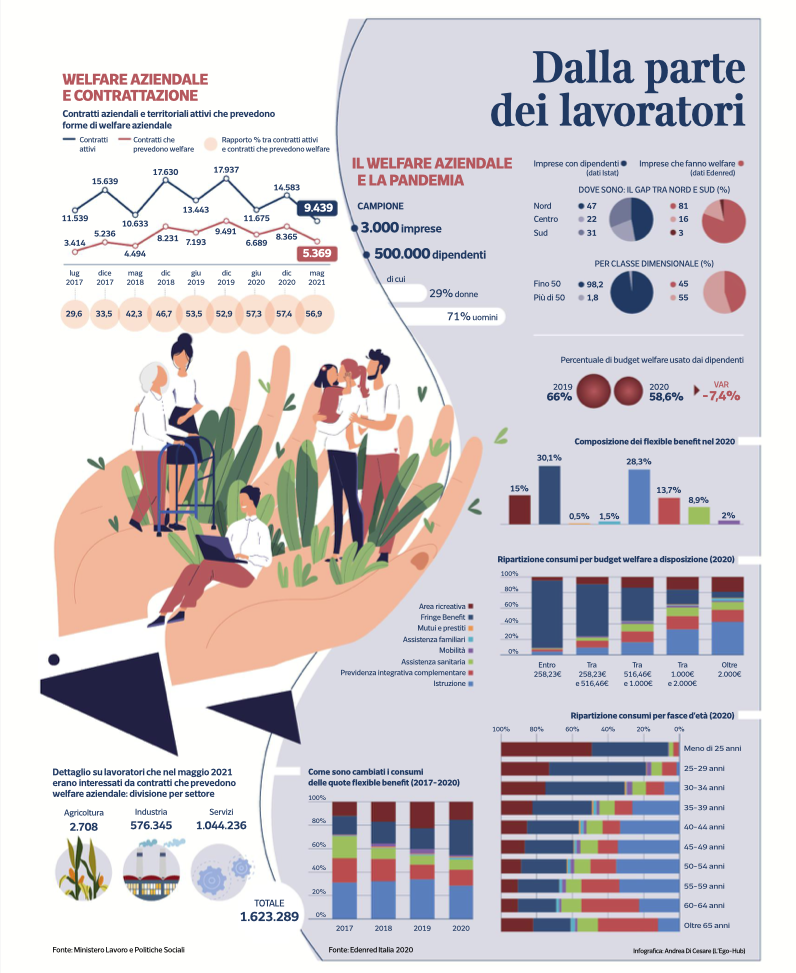

Invece, non sembra andata così. A suggerirlo sono i numeri del Ministero del lavoro e di Edenred Italia. I primi dicono che la percentuale di contratti con forme di welfare aziendale è cresciuta tra 2019 e 2020. I secondi riguardano un campione di tremila aziende clienti di quello che è uno dei principali provider del settore: lo scorso anno, in media, queste imprese hanno messo a disposizione di ogni dipendente 850 euro di welfare aziendale, solo dieci euro in meno del 2019. In entrambi i casi, però, si tratta di cifre parziali. Ad oggi, non esistono dati complessivi e nazionali sul fenomeno. Anche perché il welfare aziendale può essere sostenuto in vari modi: contratti collettivi nazionali, accordi territoriali o aziendali, regolamenti delle imprese, o anche con una parte dei premi di risultato. Allo stesso modo, i lavoratori possono spendere i loro contributi in molte forme: istruzione, sanità, assistenza per anziani e bambini, previdenza integrativa, attività ricreative e fringe benefit (buoni per spesa, carburante e shopping).

La pandemia non ha portato a significativi aumenti di spesa per sanità o assistenza ai minori, come ci si poteva aspettare, quanto piuttosto a una crescita dei fringe benefit, spesso usati per mascherine, igienizzanti e dispositivi digitali per la Dad. Ad agosto, il governo ha deciso di raddoppiare il valore massimo di questi buoni, da 258 a 516 euro all’anno e la norma è stata rinnovata anche per il 2021. La scelta ha sicuramente spinto i consumi, ma è stata valutata in modo diverso.

Provider e sindacati a confronto

Per Francesca Dattilo, responsabile relazioni istituzionali di Edenred, è positiva e va stabilizzata: “come provider, siamo convinti che questi buoni siano uno strumento utile e importante per avvicinare al welfare aziendale le piccole e medie imprese, che sono la vera sfida”.

Per Jorge Torre della CGIL, invece, “non si possono mettere sullo stesso piano buoni spesa e assistenza agli anziani”. “I fringe benefit sono graditi ai lavoratori perché in Italia c’è un problema di reddito, ma così facendo si snatura il welfare”, sostiene il sindacalista.

Le visioni opposte di Dattilo e Torre fanno emergere diversi temi. Il primo è la diffusione limitata e irregolare del welfare aziendale: poco presente nelle piccole e medie imprese, al sud e in settori come commercio, edilizia e ristorazione. Il secondo sono gli sgravi fiscali che, a partire dal 2016, ne hanno favorito la crescita. L’idea di fondo è che questo welfare integri quello pubblico e quindi lo Stato rinunci a delle entrate fiscali per promuoverlo. Ma in diversi osservatori hanno sollevato alcune perplessità sul fatto che sia effettivamente nell’interesse comune garantire maggiori agevolazioni per i fringe benefit.

La questione di fondo è capire come il welfare aziendale possa continuare a crescere senza però acuire le disuguaglianze tra i dipendenti di aziende, settori e territori diversi e soprattutto tra dipendenti e altri tipi di lavoratori, i più precari in particolare. Per Lorenzo Bandera del laboratorio Percorsi di secondo welfare, servono “progetti di welfare aziendale territoriale o interaziendale”. “Così – spiega il ricercatore – diventa possibile favorire economie di scala, aggregare la domanda e allargare la platea dei beneficiari, valorizzando la dimensione solidale di tutto il secondo welfare”. Su questo punto, a differenza dei fringe benefit, il consenso tra gli addetti ai lavori sembra più ampio. Aziende, provider, istituzioni locali, terzo settore, organizzazioni sindacali e datoriali possono lavorare insieme, per creare un’offerta di servizi che completi quella del welfare pubblico. Già succede.

Reti e territori per una crescita più equa

Per esempio, in provincia di Bergamo con il progetto Beatrice, che ha creato una piattaforma potenzialmente aperta a tutti. O nell’Alto Milanese, dove le parti sociali hanno firmato un accordo per integrare welfare aziendale e sanità pubblica. Oppure a Siena, con un’iniziativa appena lanciata dalla Fondazione MPS. Non solo: esistono sperimentazioni anche per lavoratori agricoli e liberi professionisti.

Le possibilità sono tante, sono legate alle specificità dei territori e potenzialmente potrebbero essere sostenute dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non cita esplicitamente il welfare aziendale ma stanzia fondi per il più ampio tema della conciliazione vita-lavoro.

Per Torre di Cgil, “in materia di welfare, serve un nuovo equilibrio tra pubblico e privato. Per trovarlo bisogna lavorare insieme sui territori, con la contrattazione e la governance pubblica garanti del welfare universale”. Massagli di Aiwa, guardando al passato, è ottimista: “Dal 2016 ad oggi, in soli cinque anni, il welfare aziendale è passato da materia di studio teorica a realtà diffusa e conosciuta. Una crescita così non si spiega limitandosi a dire che le aziende ci guadagnano”.

Questo articolo è stato pubblicato sul Corriere della Sera del 22 giugno 2021 nell’ambito della collaborazione tra Secondo Welfare e Buone Notizie; è qui riprodotto previo consenso dell’autore.